Par Franck Selsis

.

1. Introduction

.

Les conditions physico-chimiques que nous connaissons actuellement à la surface de notre planète sont vraisemblablement très différentes des conditions qui prévalaient sur Terre il y a 2,5 milliards d’années (Ga), avant que l’oxygène devienne un constituant majeur de l’atmosphère, et elles-mêmes n’avaient probablement plus rien à voir avec les conditions contemporaines de l’émergence du vivant sur Terre, il y a plus de 3,5 Ga. Malgré cette diversité de conditions durant près de 4 milliards d’années, la vie terrestre a survécu et évolué jusqu’à son stade actuel. La Terre est donc un site habitable puisque habité. Il est hélas difficile d’échapper à cette formulation triviale car les conditions minimales (nécessaires et suffisantes) permettant la survie d’un système vivant ne sont pas connues. Une approche est toutefois envisageable : en considérant les limites connues de la biologie, il est possible de dégager des propriétés « astronomiques » ou « géophysiques » nécessaires à la vie, ainsi que des caractéristiques qui, au contraire, permettent de conclure à la « non-habitabilité » d’une planète ou d’un système planétaire.

Les extraordinaires capacités d’adaptation des formes de vies unicellulaires terrestres leur ont permis de coloniser notre planète jusque dans ses recoins a priori les plus hostiles, en termes de température, pression, radiation, aridité, composition chimique. Cette capacité d’adaptation s’est toutefois heurtée à des limites (par exemple, on ne connaît pas pour l’instant de microorganisme vivant à des températures supérieures à 130°C). Considérer que ces limites sont communes à toutes les formes de vie de l’Univers est probablement erroné mais, en l’absence de moyens nous permettant de déterminer les limites théoriques du vivant, beaucoup considèrent les limites du vivant terrestre comme les limites de l’Univers habitable. Dans une autre approche, adoptée dans la grande majorité des travaux traitant de l’habitabilité dans un contexte astronomique, « habitable » ne signifie pas comme on pourrait le penser « où la vie peut exister » mais plutôt « où l’eau liquide peut exister ». Or, si les biologistes s’accordent à penser que la vie requiert de l’eau liquide, il est évident qu’il s’agit là d’une condition loin d’être suffisante. On pourrait ajouter d’autres critères comme la présence des principaux éléments chimiques à la base du vivant, tels que le carbone, mais on est loin à l’heure actuelle de pouvoir définir le « kit » minimum nécessaire à un être vivant primitif. Si l’on peut définir l’habitabilité à partir des conditions physico-chimiques autorisant la survie d’un être vivant donné (par exemple l’être humain), l’incroyable diversité du vivant et sa capacité d’adaptation rend difficile une définition plus générale valable pour la Vie en général.

Un autre problème se pose : la vie terrestre s’est adaptée, au cours de milliards d’années d’évolution, à une gamme d’environnements extrêmement variée, en termes de composition chimique, de température, de pression. Ce faisant, le vivant a étendu son domaine d’habitabilité ; mais, si l’on remonte vers le passé, il est possible et même probable que ce domaine d’habitabilité se restreigne à mesure que l’on s’approche des origines. L’émergence de la vie réclame peut-être des conditions beaucoup plus restrictives que son maintien. Les conditions qui régnaient à la surface de la Terre primitive, lors de l’émergence du vivant, ne nous sont pas connues et nous ne savons pas à quel type d’environnement peut être associée l’origine de la vie terrestre. Dans notre recherche des mécanismes menant à l’apparition de la Vie, doit-on accorder plus d’importance à la composition atmosphérique, à celle des océans, à la température de la surface ou des océans, aux systèmes hydrothermaux, aux périodes succédant aux impacts ou aux éruptions violentes, aux glaces polaires, aux lacs ou rivières ? Il semble donc pour l’instant impossible de définir l’habitabilité d’un environnement par sa capacité à « donner vie » car une telle définition ne serait pas applicable concrètement.

Le problème se complique encore plus lorsque l’on considère la possibilité d’une origine externe à la Terre. Cette hypothèse, appelée « panspermie », repose sur la possible transmission de formes de vie unicellulaires d’un objet astronomique à un autre. Attardons-nous un instant sur le scénario imaginaire suivant : il y a 4 milliards d’années, des conditions bien particulières permettent l’apparition de vie sur Mars alors que la Terre reste stérile. Un impact arrache à Mars un morceau de roche colonisé par des microorganismes martiens. Isolés pendant les milliers ou millions d’années que dure le voyage interplanétaire, les microorganismes martiens subsistent sous la forme inactive de spore, protégés du rayonnement cosmique par leur carcan minéral (Horneck et al., 1994). Comme environ 5% des roches éjectées de Mars (Gladman et al., 1996), ce débris s’écrase sur le sol de notre planète. L’extérieur de cette météorite martienne a fondu lors de sa rentrée atmosphérique mais son cœur n’est que modérément altéré. L’accélération due à l’impact, tout comme celle due à son éjection de Mars, a vraisemblablement détruit la majorité des organismes (Mastrapa et al., 2001)) mais un nombre considérable d’entre eux a survécu et se trouve désormais sur le sol de notre planète. De l’eau s’infiltre dans la roche, réactivant leurs fonctions métaboliques. La roche martienne dans laquelle ils se trouvent, et à laquelle ils sont parfaitement adaptés, leur fournit de quoi survivre et croître jusqu’à la frontière avec ce monde nouveau qu’est la Terre. Quelques milliers de générations plus tard (peut-être quelques mois ou quelques années terrestres) des descendants de la colonie se sont adaptées aux conditions extérieures. La Terre, d’habitable, devient habitée. Ce scénario, bien que purement imaginaire, est plausible. A tel point que si la vie est effectivement apparue sur Mars, des roches imprégnées de vie martienne ont dû parvenir à notre planète. Milles scénarios s’offrent à nous dans un tel cas. Dans certains d’entre eux, la vie martienne y tient lieu d’ancêtre commun à la vie terrestre. Dans d’autres elle ne survit pas au voyage ou à la compétition avec la vie terrestre, d’origine distincte et déjà présente ; dans d’autres enfin, la vie terrestre « assimile » cet échantillon martien et en retire des propriétés nouvelles. La Terre pourrait même avoir été contaminée, ou ensemencée, par des organismes d’origines plus lointaines que Mars, internes ou externes à notre Système Solaire (Napier, 2004). Ces spéculations sur la panspermie et son rôle dans les origines de la vie terrestre, s’écartent du cadre scientifique strict car nous ne disposons actuellement d’aucun moyen pour tester ces scénarios. L’opinion majoritaire dans la communauté scientifique est que « déplacer » l’émergence du vivant hors de notre planète n’apporte aucun élément nouveau tant que cela ne permet pas de proposer un environnement physico-chimique précis pour les origines de la Vie. Toutefois, il est important de garder à l’esprit que la science actuelle ne peut ni démontrer ni invalider l’hypothèse de la panspermie. Dans notre discussion, nous considèrerons donc que l’habitabilité est la propriété de certains objets astronomiques de tolérer la vie, quelque soit le lieu d’origine de celle-ci.

Associer habitabilité et eau liquide est un moyen opérationnel d’identifier non pas les endroits ou la vie peut exister mais ceux, dépourvue d’eau, où la vie ne peut survivre. Dit autrement, là où il ne peut y avoir d’eau liquide, il est inutile de chercher les signes d’une activité biologique. Cette affirmation pourrait toutefois être remise en cause s’il s’avérait que la vie peut se développer en l’absence d’eau liquide, en utilisant d’autres fluides. Il s’agirait alors d’une biologie complètement différente de celle que nous connaissons, et pour des raisons opérationnelles, nous limitons pour l’instant notre réflexion à la vie telle que nous la connaissons sur Terre. Dans ce contexte, la contribution exobiologique de l’astronome peut donc se décrire comme un travail d’élimination qui consiste à identifier les régions de l’Univers où l’absence d’eau liquide interdit l’existence d’une activité biologique. Il reste de cette procédure d élimination, ce que l’on peut appeler l’ « Univers habitable », où rien n’exclut a priori l’existence de vie. Les endroits du Système Solaire où la vie n’est pas a priori impossible sont, hormis la terre, le sous-sol martien et les océans internes des satellites glacés (Europe et peut être Callisto). On peut étendre cette liste aux nuages vénusiens, composés essentiellement d’acide sulfurique mais aussi d’un peu d’eau liquide (Cockell, 1999).

Un des objectifs de l’exobiologie est de rechercher des signatures de vie sur d’autres planètes (ou satellites) dans notre Système Solaire mais aussi au-delà, autour d’autres étoiles. Une des questions que se pose l’astronome en tant qu’observateur est « Où chercher ? ». En effet, dès que l’on sort du cadre restreint de notre système, une diversité fantastique d’étoiles et de systèmes s’offre à nous, dépendant, bien entendu, de la distance considérée. Les premiers observatoires spatiaux qui nous permettront peut-être de détecter les mondes habitables autour d’autres étoiles, comme les projets Darwin (Léger et al., 1996 ; Selsis et al., 2003) et TPF (Terrestrial Planet Finder, Beichman et al., 1999), ne pourront pas se permettre d’observer toutes les étoiles théoriquement observables. En effet, la détection d’une planète de type terrestre autour d’une étoile donnée ainsi que sa caractérisation spectroscopique seront des opérations longues qui monopoliseront l’instrument pendant plusieurs semaines. Pour sélectionner ses futures cibles, l’astronome va donc appliquer sa méthode d’élimination en l’adaptant de façon opérationnelle aux capacités d’observations : ce qu’il recherche, c’est une planète où la biosphère est suffisamment étendue et active pour modifier les observables (composition de l’atmosphère ou de la surface). Une planète abritant une biosphère réduite, peu active ou confinée sous la surface planétaire sans en modifier les caractéristiques superficielles, ne révèlera pas la présence de vie par l’observation à distance. Pour cette raison, une planète sans atmosphère sera considérée comme « non-habitable » par l’astronome bien que de l’eau liquide puisse exister et qu’une vie puisse se développer en son intérieur. Dans un tel cas, seule l’exploration in situ permettrait de mettre en évidence une activité biologique.

.

2. La Zone Habitable circumstellaire

.

La zone habitable (ZH) autour d’une étoile a été définie par Hart (1979) comme la région dans laquelle de l’eau peut exister à l’état à la surface d’une planète. Autrement dit, il s’agit de la région circumstellaire (autour d’une étoile) où une surface planétaire peut avoir une température moyenne supérieure à 0ºC. La température de surface d’une planète dépend de l’énergie stellaire incidente et de sa distribution spectrale, des propriétés radiatives de son atmosphère (absorption, diffusion, émission) et des propriétés réfléchissantes (albédo ) de sa surface et de son atmosphère (essentiellement par le biais des nuages). Kasting(1988) puis Kasting et al. (1993) ont revisité l’étude de Hart en appliquant des modèles atmosphériques plus réalistes, et estimé les limites de cette zone pour différents types d’étoiles. Ces auteurs ont choisi d’aborder cette question complexe en considérant le modèle Soleil-Terre : en modifiant la distance orbitale, ils ont pu déterminer les distances minimales et maximales auxquelles la Terre voit, respectivement, son océan complètement évaporé et complètement gelé.

.

2.1 Limite interne de la zone habitable

.

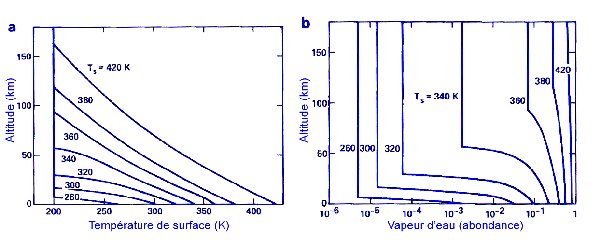

Actuellement, l’essentiel de l’eau terrestre superficielle se trouve contenu dans l’océan. Diminuer la distance orbitale de la Terre a pour conséquence de vaporiser une fraction plus importante de ce réservoir d’eau. Cette augmentation du niveau de vapeur d’eau atmosphérique entraîne un effet de serre plus efficace et donc un réchauffement supplémentaire de la surface, provoquant l’évaporation d’encore plus d’eau. Heureusement, davantage de vapeur d’eau atmosphérique implique aussi un refroidissement plus efficace de la surface par convection : la vapeur d’eau emporte dans son ascension de la chaleur latente, libérée plus haut dans l’atmosphère par condensation. Ce second effet est essentiel car, sans lui, l’effet de serre sur notre planète s’emballerait et porterait à ébullition la totalité des océans. La prise en compte de ces deux mécanismes (effet de serre + convection) dans un modèle dit radiatif-convectif permet de déterminer le profil de température et de vapeur d’eau de l’atmosphère (Kasting, 1988, voir Fig. 1). A partir de températures de surface d’environ 360 K, correspondant à une distance de 0.95 UA et une pression partielle de H2O d’environ 1 bar à la surface, l’énergie émise par la planète dans l’infrarouge atteint un palier. Une élévation de la température de surface au-delà de cette valeur ne peut plus entraîner une augmentation de l’énergie infrarouge rayonnée. La basse atmosphère devient en effet totalement opaque dans l’infrarouge et la planète se refroidit par l’émission thermique de la vapeur d’eau à des altitudes élevées. Chauffer la surface ne fait alors qu’augmenter légèrement l’altitude d’où est émis ce rayonnement, mais l’augmentation de la surface d’émission qui en résulte est négligeable. L’équilibre entre l’énergie incidente absorbée et l’énergie thermique réémise par la planète est alors rompu. Cet excès d’énergie non rayonné est alors intégralement converti en chaleur latente par évaporation des océan. A 0.95 UA, si cet excès correspondait à 1% de l’énergie incidente, une quantité d’eau équivalente à l’océan actuel serait vaporisée en moins de 50 000 ans. L’augmentation de l’albédo est alors le seul effet protégeant encore l’océan de la vaporisation totale. En effet, le rayonnement incident est réfléchi plus efficacement vers l’espace par diffusion Rayleigh en raison de l’augmentation considérable de pression atmosphérique (10 mètres d’eau = 1 bar). Toutefois cet effet protecteur n’empêche pas d’atteindre la température critique de l’eau (647 K) et donc l’évaporation totale de l’océan à la distance de 0.84 UA (1.4 fois la luminosité solaire actuelle), et ce quelque soit le réservoir d’eau dont dispose la planète. Une fois ce seuil franchi, tout l’océan se retrouve vaporisé (270 bars dans le cas de la Terre) et l’effet de serre s’emballe (runaway greenhouse effect) : la planète n’est plus capable de se refroidir, ni par rayonnemement infrarouge, ni par évaporation du réservoir d’eau, et la température de surface passe brutalement de 647K à plus de 1500 K. A cette température, la surface émet dans le proche infrarouge et le visible, à des longueurs d’onde où la colonne atmosphérique de vapeur d’eau est partiellement transparente, et un nouvel équilibre est atteint.

Les résultats précédents doivent être considérés comme indicatifs car ils ont été estimés pour une atmosphère dépourvue de nuages. La présence de nuage semble réaliste dans une atmosphère dominée par la vapeur d’eau et devrait limiter l’intensité du réchauffement de la surface. En effet, les nuages réfléchissent efficacement le rayonnement stellaire : Vénus, par exemple, réfléchit 70% de l’énergie reçue en raison de sa couverture nuageuse globale alors que, sans nuage, l’albédo ne dépasserait pas 30%. Un albedo de 70% permettrait de conserver un océan liquide jusqu’à des distances orbitales de l’ordre de 0.5 UA.

On notera toutefois que, proche de la limite intérieure de la ZH ainsi déterminée, les températures de l’océan deviennent très importantes et dépassent très largement les températures les plus élevées supportées par les organismes hyperthermophiles connus actuellement sur Terre. Une température de 130°C correspond par exemple à une distance d’environ 0.92 UA dans le modèle de Kasting sans nuage.

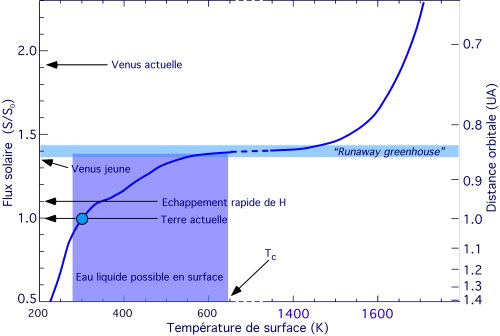

D’autre part, pour des distances orbitales inférieures à 0.95 UA, la vapeur d’eau devient le constituant principal de l’atmosphère à toute altitude, excepté dans la très haute atmosphère où H2O est photodissocié en O et H par le rayonnement UV. Dans l’atmosphère terrestre actuelle, la vapeur d’eau est un composé très minoritaire au-dessus de la tropopause. La tropopause est la région entre la troposphère et la stratosphère oùu la température et minimale. Elle constitue un « piège froid » que la vapeur d’eau ne peut franchir car elle se condense durant son ascension. Ce piège froid maintient la perte d’hydrogène vers l’espace à des valeurs négligeables, celle-ci étant limitée par la diffusion moléculaire de H vers l’exobase (l’altitude où les collisions deviennent négligeables). Dans une atmosphère chaude dominée par H2O, la photodissociation de H2O et l’échappement de H ne sont plus limités que par l’irradiation X et UV de la haute atmosphère. Dans ces conditions, une quantité d’eau équivalente à l’océan terrestre peut être perdue en moins de 1 Ga. On estime que c’est le sort qu’a subi la planète Vénus. Au début de son histoire, la luminosité solaire était suffisamment faible pour tolérer un océan liquide (très chaud !), comme le montrent les figures 2 et 3. L’érosion de ce réservoir d’eau par le rayonnement UV, devait toutefois être très efficace et, si Vénus disposait d’une quantité d’eau moins massive que celle de l’océan terrestre, celle-ci a dû être perdue avant même que l’augmentation de la luminosité solaire n’atteigne la valeur seuil de vaporisation totale. La quantité d’eau présente sur une planète est donc à prendre en compte, pour au moins deux raisons. La première est la fuite de ce réservoir vers l’espace qui peut se traduire en une relation entre la distance orbitale et la durée de vie du réservoir d’eau. La seconde tient au fait que le point critique de l’eau correspond à une température de 647K et une pression de 220 bar. Dans le cas de la Terre, l’océan entier vaporisé produirait une pression de 270 bar, supérieure à celle du point critique, et la température critique est donc nécessaire pour vaporiser la totalité de l’océan. Un réservoir moins massif pourrait toutefois être vaporisé entièrement à des températures inférieures. Par exemple, un océan de 100 mètres de profondeur serait vaporisé à une température de 450K, donc à une distance d’environ 0.9 UA du Soleil actuel (cas sans nuage).

.

.

.

.

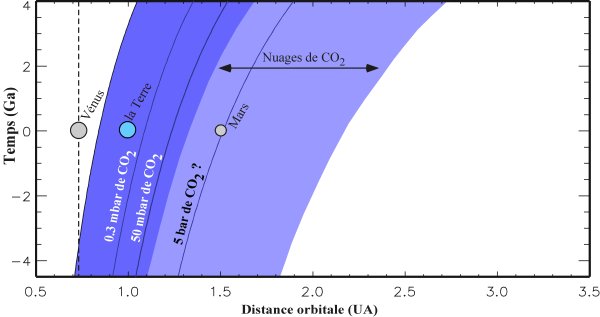

Figure 3. Evolution de la zone habitable (ZH) du système solaire. L’habitabilité d’une planète requiert un effet de serre d’autant plus important que celle-ci est éloignée de son étoile. On peut associer, à chaque distance orbitale, la quantité de CO2 minimale requise pour que la température de surface soit supérieure à 0°C. e niveau de CO2 est en théorie maintenue grâce à l’équilibre entre les émissions volcaniques et la précipitation de CO2 en carbonates (Walker et al., 1977). Lorsque la planète est trop éloignée pour pouvoir atteindre les 0ºC en surface, ou trop proche de l’étoile pour que l’eau reste à l’état liquide, la planète est en dehors de la zone habitable, telle qu’elle a été définie par Kasting et al. (1993). Cette zone évolue au cours du temps avec l’augmentation de la luminosité solaire. Dans la partie externe (bleu clair) de la ZH, des nuages de cristaux de glace de CO2 se forment dans l’atmosphère. On ne sait pas à l’heure actuelle si ces nuages ont pour effet principal de réchauffer la surface (par diffusion du rayonnement infrarouge) ou de la refroidir (par augmentation de l’albédo). Si c’est le chauffage qui domine comme suggéré par Forget & Pierrehumbert (1997), alors cette zone est incluse dans la ZH. On constate (voir aussi figure précédente), que Vénus était vraisemblablement habitable durant les premières centaines de millions d’années de son histoire.

.

2.2 La limite externe de la ZH ou comment chauffer Mars

.

Sur Terre, le principal gaz à effet de serre est la vapeur d’eau. Toutefois, la vapeur d’eau étant à l’équilibre thermodynamique avec le réservoir d’eau liquide à la surface, son abondance dans l’atmosphère, ainsi que la température de surface (TS), sont déterminées par la distance au Soleil et par l’abondance de l’autre gaz à effet de serre majeur, le CO2.

Dans le cas d’une planète telle que la Terre, possédant des continents émergeant d’un océan et un volcanisme actif, le niveau de CO2 est lui aussi dépendant de la distance au Soleil, et ce en raison du cycle des carbonates-silicates et de sa dépendance envers TS. En effet, si le niveau de CO2 est insuffisant pour maintenir TS>0°C, l’eau gèle et le CO2 ne peut plus précipiter sous forme de carbonate, alors qu’il est toujours émis par le volcanisme. Son abondance augmente donc jusqu’à ce que la surface glacée redevienne liquide. Si le niveau de CO2 continue d’augmenter, TS va s’élever significativement au-dessus de 0°C, augmentant la quantité de vapeur d’eau dans l’atmosphère. Les précipitations vont se faire de plus en plus importantes, entrainant une forte érosion des surfaces rocheuses et augmentant ainsi le taux de formation des carbonates. Ces deux rétroactions négatives tendent à maintenir le niveau de CO2, en tout cas sur des échelles de temps de plusieurs millions d’années, tel que TS soit supérieure à 0°C. Ce mécanisme d’autorégulation a été décrit en détail par Walker et al. (1977).

Ainsi donc, si l’on déplaçait la Terre vers une orbite plus lointaine du Soleil, le cycle des carbonates-silicates aboutirait à un niveau de CO2 plus élevé. Comme le montre la figure 3, une température de 0°C à 1.2 UA du Soleil actuel correspond par exemple à une pression partielle de CO2 d’environ 50 mb (env. 170 fois le niveau de CO2 actuel). Déterminer la limite externe de la zone habitable consiste donc à déterminer la distance au-delà de laquelle TS<0°C quelque soit le niveau de CO2 atmosphérique.

Au-dessus d’un certain niveau de CO2, correspondant à une pression partielle d’environ 8 bar, l’ajoût de CO2 se traduit par un refroidissement et non plus par un chauffage de la surface. En effet, en raison de l’augmentation de l’albédo que provoque la rétro-diffusion Rayleigh par les molécules de CO2, la fraction de l’énergie stellaire incidente qui atteint la surface diminue plus que n’augmente l’effet de serre. Pour le Soleil actuel, ce seuil correspond à une distance d’environ 1.65 UA (et à 0.36 fois le flux solaire reçu au niveau de la Terre). On notera que Mars (1.5 UA), bien que non « habitable » actuellement, se trouve à l’interieur de cette limite et certains auteurs ont envisagé le terraforming de cette planète (McKay et al., 1991). Si la surface de Mars n’est pas habitable actuellement, c’est essentiellement pour deux raisons. D’une part, le cycle des carbonates-silicates ne fonctionne pas en raison du flux d’énergie interne trop faible pour maintenir un volcanisme actif. D’autre part, la faible gravité de Mars et son absence de champ magnétique ont permis la perte d’une partie importante de ses composés atmosphériques. La faible masse de Mars est donc responsable de son état désertique actuel, et l’on peut supposer qu’une planète d’une masse supérieure à la moitié de celle de la Terre aurait été habitable à la distance de Mars. (La raison de la faible taille de Mars est vraisemblablement liée à la proximité de Jupiter et à son influence gravitationnelle lors de la formation des planètes. On verra plus loin que la présence de planètes géantes influe sur l’existence ou non de planètes habitables.) De nombreuses évidences géologiques semblent montrer qu’il y a 3.8 Ga (ère du Noachien), de grandes quantités d’eau liquide ont coulé et/ou stagné à la surface de Mars, durant des périodes longues impliquant un climat plus chaud. Selon notre définition, Mars était alors habitable. Pourtant, en raison de la faible luminosité solaire à cette époque, il ne semble pas que la température moyenne à la surface ait pu approcher 0°C. En effet, le flux reçu par Mars ne valait alors que 0.32 fois le flux actuel au niveau de la Terre, ce qui est inférieur à la limite mentionnée précédemment de 0.36. C’est à nouveau à notre méconnaissance de la physique des nuages que l’on doit probablement ce paradoxe apparent du climat primitif martien.

A partir d’une distance orbitale d’environ 1.35 UA et au-delà, le CO2 se condense dans la moyenne atmosphère. Les nuages de cristaux de glace de CO2 qui se forment alors augmentent l’albédo de la planète, ce qui à tendance à refroidir la surface. Cette constatation a tout d’abord conduit les chercheurs à considérer l’apparition des nuages de CO2 comme le phénomène marquant la limite externe de la zone habitable. Toutefois, les cristaux de CO2 qui se forment ainsi ont des tailles typiques de l’ordre de 10 microns, c’est-à-dire similaire à la longueur d’onde de l’émission infrarouge de surface. Pour cette raison, les nuages de CO2 réfléchissent le rayonnement infrarouge vers la surface plus qu’ils ne réfléchissent la lumière visible incidente vers l’espace, ce qui produit un effet de serre additionnel. Forget et Pierrehumbert (1997) ont modélisé l’effet climatique des nuages de CO2 et ont conclu de leur étude que les nuages apportaient un chauffage supplémentaire par rapport à l’atmosphère sans nuage. Cet effet de serre additionnel permet selon eux d’avoir des températures de surface supérieures à 0°C jusqu’à 2.2 UA pour le Soleil actuel et d’expliquer la stabilité de l’eau liquide sur Mars il y a 3.8 Ga. Toutefois l’efficacité de ce chauffage par les nuages dépend fortement de la fraction de la planète qu’ils recouvrent et cette limite de 2.2 UA doit donc être considérée comme maximale. Des études semblent montrer que ces nuages sont très instables et ne se développent que localement (Mischna et al., 2000). Des simulations 3D récentes du climat martien il y a 3.8 Ga (Forget et al., travail en cours) montrent que la prise en compte des nuages de CO2 et de la topologie permet d’obtenir localement des températures journalières supérieures à 0°C en été, pour des pressions de CO2 supérieures à 2 bar. L’absence de carbonates à la surface de Mars, et la difficulté de « se débarrasser » d’une telle quantité de CO2 pour aboutir aux 6 mbar actuels, rendent un tel modèle peu réaliste. En jouant sur l’obliquité de la planète (qui varie de façon chaotique entre 0° et 60°), Forget et al. montrent que de telles températures peuvent être atteintes avec beaucoup moins de CO2 (<0.5 bar). Il semble donc possible d’expliquer les anciennes structures hydrologiques martiennes par un chauffage local grâce aux nuages de CO2. Il faut probablement imaginer Mars il y a 3.8 Ga comme une planète où l’eau coulait sporadiquement, dans des zones confinées aux vallées de haute pression ou, plus globalement, à la suite des violents impacts, fréquents à cette époque. Il semble donc raisonnable de considérer que la limite externe de la ZH correspond au cas de Mars primitif.

Une température moyenne de surface supérieure à 0°C nécessiterait des gaz à effet de serre additionnels (en plus de CO2 et H2O). Sur Terre, entre 2,3 et 3 Ga, il semble que le niveau de CO2 ait été insuffisant pour expliquer les températures de surface élevées de cette époque (Rye et al., 1995 ; Hessler et al., 2004). Mais dans ce cas, l’explication la plus évidente c’est que le méthane produit par la biosphère était alors le gaz à effet de serre principal (Pavlov et al., 2000, Selsis 2000). L’atmosphère terrestre était alors dépourvue de O2 et, en son absence, le méthane peut s’accumuler très efficacement dans l’atmosphère. Une production de méthane égale à celle de la biosphère actuelle résulte en des niveaux de méthane atmosphériques 100 à 1000 fois plus élevés dans une atmosphère anoxique, avec pour conséquence un effet de serre considérable. De plus, en l’absence de O2, les microorganismes méthanogènes (anaérobies) disposaient d’un biotope beaucoup plus étendu et de sources d’hydrogène plus importantes. Il semble donc logique que le méthane ait été alors un constituant essentiel de l’atmosphère. Les fortes températures induites par le méthane sont très probablement à l’origine de la faible abondance de CO2, enregistrée dans certains paléosols datant de cette époque. Ce niveau de CO2 est en effet plus bas que celui que produirait le cycle des carbonates-silicates dans un système climatique dépendant uniquement du CO2. Le méthane a-t-il pu contribuer à un climat martien plus chaud dans le passé ? Dans le cas de Mars, le problème est d’abord de trouver la source de ce méthane. On peut bien sûr supposer que la vie prospérait alors sur Mars, produisant suffisamment de méthane. C’est une hypothèse séduisante, mais qui ne repose pour l’instant sur aucune donnée scientifique. Il y a 3.8 Ga, le volcanisme était plus actif comme en témoignent le soulèvement des grands volcans martiens et l’ouverture de Valles Marineris et, comme sur Terre, ce volcanisme devait être associé à de l’hydrothermalisme où du méthane peut être produit abiotiquement (Holm et Andersson, 1998). Toutefois un double problème se pose : tout d’abord, les quantités de méthane abiotique produites sur Terre sont très faibles et l’on peut difficilement expliquer ainsi des pressions partielles de méthane suffisantes pour générer de l’opacité infrarouge. De plus, augmenter la quantité de méthane atmosphérique au-delà d’une certaine valeur diminue l’efficacité de l’effet de serre : le méthane est un absorbeur très efficace dans le visible et le proche infrarouge et il chauffe alors l’atmosphère et non plus la surface. Il semble qu’en raison de cet effet, l’association CH4-CO2 se révèle inapte à étendre la limite externe de la ZH et à expliquer le climat martien primitif (Kasting, travail en cours).

Il convient de mentionner que ces différentes estimations reposent (entre autres paramètres) sur des bases de données spectroscopiques, parfois incomplètes. Par exemple, les raies d’absorption du méthane dans le visible n’ont été correctement prises en compte que récemment. Plus critique encore, les propriétés radiatives du CO2 à pression partielle élevée (>500 mbar) sont mal connues. A haute pression, les molécules de CO2 ne peuvent plus être considérées isolément mais les couples CO2-CO2 en collision doivent être pris en compte car ils absorbent sur un domaine de longueur d’onde beaucoup plus étendu. Cette absorption induite par collision est incluse dans les modèles de façon très rudimentaire et c’est pourtant une source d’opacité importante lorsque l’on s’intéresse à la limite externe de la ZH ou au cas de Mars primitif. On peut s’attendre à des données nouvelles dans ce domaine, en raison de la préparation de la prochaine mission Vénus Express. Sur Vénus, où la pression de CO2 à la surface est de 90 bar, l’absorption induite par collision à un effet climatique majeur.

Depuis plusieurs années, un groupe de chercheurs de Postdam publie, sous la direction de Siegfrid Franck, de nouvelles estimations des limites de la zone habitable en incluant une modélisation du cycle du carbone couplant les différents réservoirs (CO2 atmosphérique, carbonates, carbone dans le manteau). Ces travaux ont donné lieu à une dizaine d’articles, allant du raffinement du concept de zone habitable jusqu’à une estimation du nombre de planètes habitables dans la galaxie (Franck et al., 2000). Toutefois, ces résultats sont à considérer avec beaucoup de précautions. En effet, le modèle climatique utilisé par ce groupe est ce que l’on appelle un modèle d’atmosphère grise (où les coefficients d’absorption des composés atmosphériques ne dépendent pas de la longueur d’onde). Une telle approximation ne permet pas de coupler correctement la température de surface à la composition atmosphérique et s’avère donc totalement inadaptée à l’étude de l’habitabilité de surface. Ensuite, la grande complexité du modèle décrivant les échanges de CO2 entre les différents réservoirs de la planète se traduit par de très nombreux paramètres dont trop peu sont effectivement connus. Sans autre forme de contrainte, l’ajustement de ces paramètres pour reproduire le cas terrestre n’est ni unique, ni applicable au cas d’autres planètes. Ce qui ressort de ces travaux n’est finalement rien de plus que la constatation qualitative suivante : la régulation du CO2 atmosphérique par le cycle des carbonates-silicates nécessite une source de chaleur interne qui s’épuise plus ou moins vite selon la taille de la planète.

En conclusion, notre incapacité à expliquer le climat chaud primitif de Mars remet en question les estimations de la limite externe de la zone habitable. On peut toutefois dire que la limite de 1.67 UA pour le Soleil actuel (ou 36% du flux reçu actuellement au niveau de la Terre) est « pessimiste ». En effet, d’une part, Mars primitif était vraisemblablement habitable alors que le flux reçu y était inférieur à cette limite et, d’autre part, des gaz à effet de serre additionnels (volcaniques ou biogéniques) peuvent dans une certaine mesure renforcer l’effet de serre. Le concept de « zone habitable » ne devrait donc pas être basé sur les seules propriétés du CO2 puisque d’autres composés atmosphériques peuvent jouer le rôle de gaz à effet de serre et repousser la frontière externe de la ZH. Toutefois, étant donné que le CO2 est probablement le seul parmi ces gaz à être « compatible » avec une atmosphère riche en O2, cette définition de la ZH peut être restreinte aux atmosphères biologiquement enrichies en O2 (Selsis, 2002).

.

2.3 Zone continûment habitable

.

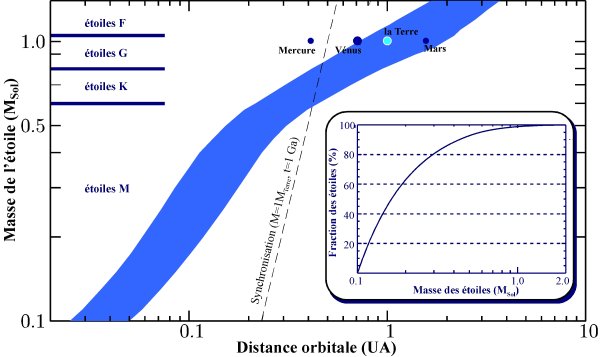

La luminosité du Soleil croît au cours de son existence (Gough, 1981 ; Baraffe et al. 1998), repoussant progressivement les limites de la ZH, comme on peut le voir sur la figure 3. Pour cette raison, Vénus a probablement appartenu à la ZH solaire par le passé, mais n’y est plus incluse actuellement. Aussi définit-on la Zone Continûment Habitable (ZCH), sur une durée t, comme le domaine qui reste habitable pendant un temps > t. Le choix de t n’est pas évident, surtout si l’on veut comparer la ZCH d’étoiles de type différent ayant des durées de vie très variables. Les étoiles deux fois plus massives que le Soleil ne vivent que 1 Ga alors que la durée de vie des étoiles deux fois moins massive que le Soleil est supérieure (en théorie) à 80 Ga. On calcule généralement les limites de la ZCH pour une durée de 1 ou 5 Ga. La figure 4 montre les limites de la ZCH obtenues pour t=1 Ga pour différents types d’étoiles, déterminées en utilisant les modèles d’évolution stellaire de Baraffe et al. (1998).

.

Figure 4. Limites de la Zone Continument Habitable (ZCH) en fonction de la masse de l’étoile centrale. Ne sont considérées ici que les étoiles dont la masse est comprise entre 0.1 et 2 Msol. Les étoiles plus massives que 2 Msol ont des durées de vie inférieures au milliard d’année et ont donc un intérêt exobiologique moindre. L’encart donne les populations relatives des étoiles dans notre Galaxie en fonction de leur masse. On voit par exemple que les étoiles M (M<0.6 Msol) représentent plus de 95% des étoiles dans cet intervalle. La ligne oblique indique la distance orbitale à laquelle une planète de la masse de la Terre est piégée en rotation synchrone, et présente donc toujours la même face à l’étoile, en moins de 1 Ga (relation valable pour les orbites circulaires uniquement). On voit que les planètes habitables orbitant autour des étoiles M se trouvent dans une telle configuration (voir le texte pour les conséquences climatiques d’une rotation synchrone). Figure de F. Selsis (limites de ZCH) et J.-M. Grießmeier (temps de synchronisation) .

.

3. Zones habitables autour d’autres étoiles

.

Les étoiles se différencient essentiellement par leur masse, leur âge, leur métallicité (c’est-à-dire l’abondance des éléments autres que H et He) et leur appartenance ou non à un groupement d’étoiles ainsi que par leur type spectral (déterminé par leur température). De plus, nous pouvons désormais les différencier par la présence ou non d’un système planétaire détectable et par la configuration de celui-ci. Connaissant les limites de la ZH calculées pour la luminosité solaire actuelle, peut-on en déduire simplement les limites de la ZH pour une étoile quelconque ? C’est possible pour les étoiles de type spectral (et donc de température) proche de celui du Soleil : il suffit pour cela d’utiliser la relation D*= Dsol (L*/Lsol)1/2 où D* est la distance à laquelle le flux d’énergie d’une étoile de luminosité L* est le même que le flux solaire reçu à une distance Dsol du Soleil actuel (de luminosité Lsol). En remplaçant Dsol par les limites de la ZH pour le soleil actuel, on obtient une bonne approximation des limites de la ZH pour une autre étoile, ou pour le Soleil à un âge différent. Pour des étoiles de température effective (autrement dit, de couleur) plus éloignée de celle du Soleil actuel, cette approximation n’est plus valable. En effet, l’albédo d’une planète dépend sensiblement de la distribution spectrale de cette énergie. L’albédo terrestre vaut environ 0.3 mais il ne s’agit pas d’une valeur intrinsèque : l’albédo serait différent si, pour une même composition atmosphérique, on soumettait la Terre au rayonnement d’une étoile plus chaude (F) ou plus froide (K). Plus l’étoile est chaude et plus la contribution des courtes longueurs d’onde (UV-visible) est importante et, à l’inverse, plus l’étoile est froide et plus le maximum d’émissivité de son spectre se déplace vers le proche infrarouge. La diffusion Rayleigh de la lumière variant en lambda-4, la rétro-diffusion du rayon incident vers l’espace est plus efficace, et l’albédo plus important, pour les étoiles chaudes. D’autre part, les composées atmosphériques dont dépend l’habitabilité (H2O, CO2) absorbent modérément dans le visible, mais fortement dans le proche infrarouge. Une plus grande fraction du rayonnement incident est donc absorbée par la planète si l’étoile est plus froide. Cet effet a été étudié par Kasting et al., (1993) et est inclus dans le calcul de ZCH de la figure 4.

La zone habitable définie précédemment ne tient compte que de la luminosité de l’étoile. Pour être habitable, une planète doit orbiter dans cette zone, mais cela ne signifie pas pour autant qu’une planète à l’intérieur de la ZH soit obligatoirement habitable ni même que des planètes s’y trouvent effectivement. Nous avons déjà cité la masse planétaire comme variable déterminante mais nous allons voir que de nombreux autres paramètres sont à prendre en compte.

Le Soleil est une étoile de type G et sa durée de vie est d’environ 10 Ga. Les étoiles plus massives que le Soleil ont une durée de vie plus courte : les étoiles de plus de 2 Msol évoluent vers un stade de géante rouge puis de naine blanche en 1-2 Ga, tandis que les étoiles de plus de 8 Msol explosent en une supernova, après quelques dizaines de millions d’années seulement, en laissant une étoile à neutron résiduelle. De fait, ces étoiles massives ne peuvent admettre que des biosphères éphémères ne disposant guère de temps pour évoluer et modifier de façon observable leur planète hôte. Ces étoiles sont toutefois très minoritaires. La majorité des étoiles sont des étoiles de faible, voire très faible masse (étoiles de type M). L’habitabilité d’éventuelles planètes orbitant autour de ces étoiles est donc un point très important qu’il convient de discuter. Dans l’intervalle 0.1-2 Msol, 95% des étoiles ont une masse inférieure à 0.6 Msol. Il s’agit des étoiles M. En raison de leur faible luminosité, la zone habitable est extrêmement proche de l’étoile ce qui a pour effet de ralentir la rotation des planètes par des effets de marée. Ainsi, si des planètes habitables existent autour des étoiles M, celles-ci sont en rotation synchrone, c’est-à-dire qu’elles présentent toujours la même face à l’étoile (ou quasiment si leur orbite est excentrique comme c’est le cas pour Mercure). Le climat de telles planètes en rotation synchrone a été étudié par Joshi et al. (1997) et Joshi (2003). Les résultats obtenus montrent que l’effet de serre important et la circulation atmosphérique générée par une atmosphère très dense de CO2 (> 1.5 bar) permet de réduire le contraste de température entre les côtés jour et nuit. Sans cette redistribution de l’énergie stellaire incidente, l’atmosphère et l’eau se condenseraient en totalité sur la face sombre de la planète. Toutefois, dans ce cas, il est plus difficile d’expliquer comment le cycle des carbonates-silicates peut maintenir le niveau de CO2 à ces valeurs élevées salutaires. Dans ces travaux les plus récents, Joshi a montré que si la planète possède un océan, son inertie thermique et sa circulation permettent de maintenir l’habitabilité avec des niveaux de CO2 nettement plus bas (quelques dizaines de mbar). Il reste à comprendre comment, du point de vue évolutif, cet état peut être atteint et maintenu. Un autre problème vient remettre en cause l’habitabilité autour des étoiles M. La très forte activité de ces étoiles, qui se manifeste par une forte émission X et EUV (extrême ultraviolet), une perte de masse importante (vent stellaire) et de violentes éjections coronales, résulte en une érosion atmosphérique considérable dans la ZH potentielle. Si nous placions la Terre actuelle dans la ZH d’une étoile M, le rayonnement X porterait la haute atmosphère à de telles températures que celle-ci ne serait plus liée gravitationnellement à la planète et s’échapperait en un flux continu. L’oxygène serait perdu en quelques millions d’années. Toutefois, le CO2 est une bonne protection contre le chauffage par les rayons X et nous venons de voir qu’une planète habitable autour d’une étoile devait de toute manière posséder une atmosphère beaucoup plus riche en CO2 que la Terre. Le problème du rayonnement X est donc « résolu » par les aspects climatiques : soit l’atmosphère est condensée du côté nuit auquel cas l’échappement est mineur, soit la pression partielle de CO2 est très élevée et limite le température de la haute atmosphère et donc l’échappement thermique. Toutefois, la menace la plus redoutable qui pèse sur l’habitabilité des planètes orbitant autour des étoiles M est celle des éjection coronales. Ces éruptions violentes de matière en provenance de la couronne stellaire se produisent fréquemment dans les étoiles de faible masse et la perte atmosphérique qu’elles entraînent sur les planètes de la ZH peut être considérable (Lammer et al. ; travail en cours). Cette érosion est rendue plus efficace encore par la lente rotation des planètes qui résulte en un champ magnétique faible comparé à celui de la Terre, affaiblissant la protection contre ces sursauts de vent stellaire.

La majorité des étoiles étant des étoiles binaires ou multiples, on peut aussi s’interroger sur la capacité de ces étoiles à former des planètes et à les conserver sur des orbites stables. Enfin, la métallicité des étoiles (c’est-à-dire l’abondance des éléments plus lourds que l’Hélium) qui témoigne de la composition chimique de sa région de formation a probablement aussi une influence. Les planètes sont en effet formées de ces éléments lourds et des étoiles de métallicité trop faible ne sont pas de bonnes candidates à la formation planétaire. Des étoiles se formant avec une métallicité supérieure à celle du Soleil pourrait bien donner lieu à des systèmes planétaires différents dominés par des planètes géantes à courte période, ne permettant pas le peuplement de la zone habitable par des planètes de type terrestre. En se basant sur le lien (très spéculatif) entre la métallicité et la formation des planètes (métallicité trop basse = pas de planète, métallicité trop haute = Jupiters chauds et pas de planètes habitables), Lineweaver et al. (2004) ont estimé les limites de la zone habitable galactique, anneau s’étendant de 7 à 9 kpc du centre galactique où la métallicité ne s’éloigne pas trop de la « norme » solaire. Ce résultat dépend totalement de la relation postulée entre la métallicité et la probabilité de former des planètes telluriques dans la ZH. Or cette relation est loin d’être comprise à l’heure actuelle.

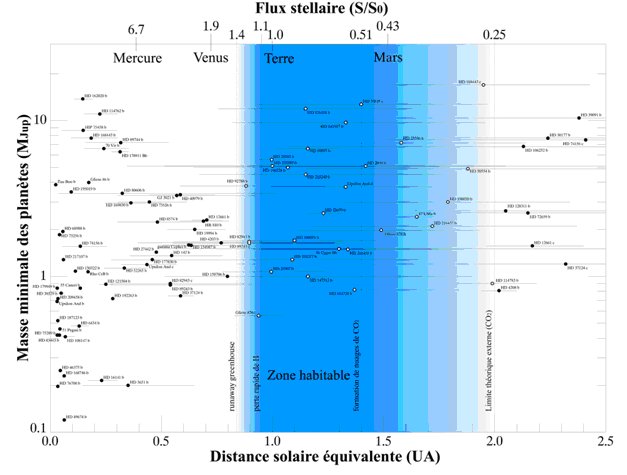

Depuis 1995, plus de 150 planètes géantes extrasolaires ont été découvertes (voir chapitre de M. Ollivier). Ces découvertes nous apprennent-elles quelque chose sur la présence de planètes de type terrestre et sur leur habitabilité ? Elles nous permettent en tout cas d’éliminer les cas où la présence de planètes de type terrestre dans la ZH n’est pas permise en raison de la présence d’une planète géante à courte période. Il s’agit en fait de la grande majorité des cas observés, mais il faut noter que nous ne sommes pour l’instant capables que de détecter les planètes géantes les plus massives et de courte période, les planètes de longues période comme Jupiter devront a priori être détectées dans les années à venir. On peut toutefois faire le bilan suivant :

- 1% des étoiles ont des planètes géantes avec des périodes de moins de 10 jours (Jupiters Chauds). La formation de ces planètes est toujours mal comprise. On suppose généralement que ces planètes se sont formées dans le système externe et ont migré jusqu’à des distances orbitales extrêmement faibles (très inférieure à celle de Mercure par exemple). Ce processus de migration interdirait a priori la survie de planètes de type terrestre.

- 7 % des étoiles ont une planète géante détectable avec une période inférieure à 10 ans (ce pourcentage représente une limite inférieure et il augmente avec les progrès observationnels et avec le temps écoulé depuis le début des observations)

- près de la moitié des étoiles pour lesquelles a été détectée une planète présente la signature (vitesse radiale) d’au moins une autre planète géante,

- une très grande dispersion d’excentricité est observée (entre 0 et 0.7), les plus élevées étant associées aux périodes courtes (mais pas aux plus courtes car les Jupiters Chauds ont des orbites circulaires). Lorsque la présence ou l’absence de planètes géantes similaires à Jupiter pourra être avérée, nous en saurons plus sur l’existence de systèmes planétaires similaires au Système Solaire.

Quelques unes des planètes géantes découvertes décrivent des orbites quasi circulaire à l’intérieur de la ZH (voir figure 5). Si nous ne pouvons considérer ces planètes géantes gazeuses comme étant elles-mêmes habitables, nous pouvons nous questionner sur l’existence et l’habitabilité de satellites orbitant autour de ces planètes massives. En effet, dans le Système Solaire, toutes les planètes géantes possèdent des satellites et les plus gros d’entre eux se trouvent autour des planètes géantes les plus grosses (Ganymède/Jupiter, Titan/Saturne). Prenons l’exemple du système HD 28185, situé à environ 40 pc du Soleil. L’étoile, très similaire au Soleil par son type spectral et sa masse, possède une planète géante de masse > 5.7 MJup à une distance équivalente à la distance Soleil-Terre et dont l’orbite est faiblement excentrique (e=0.06). La présence d’une planète aussi massive ne permet pas la présence de planètes de type terrestre orbitant autour de l’étoile dans la ZH, mais la planète géante pourrait elle-même avoir des satellites suffisamment massifs pour retenir une atmosphère et donc être habitables (Williams et al., 1997). La détection de tels satellites est toutefois loin d’être envisageable avec les techniques actuelles, sauf peut-être dans le cas d’une planète transitant devant son étoile (Sartoretti et Schneider, 1999) où la précision temporelle sur la mesure de l’occultation pourrait permettre de mettre en évidence les perturbations faibles dues à des satellites.

.

Figure 5. Planètes extrasolaires géantes et zone habitable. Sont représentées ici 102 (sur plus de 150) exoplanètes découvertes à ce jour, essentiellement grâce aux variations de vitesse radiale qu’elles induisent sur leur étoile. Cette méthode permet d’obtenir la masse minimale des planètes découverte (donnée sur l’axe vertical en masse de Jupiter). Pour chaque planète, un trait noir représente les variations de distance orbitale due à l’excentricité. Afin de pouvoir comparer des planètes orbitant autour d’étoiles de type et d’âges différents, cette distance orbitale à été ici convertie en une distance orbitale solaire équivalente à partir du flux d’énergie reçu par la planète (indiqué sur l’axe horizontal supérieur). Ce diagramme permet de voir quelles sont les planètes qui orbitent dans la zone habitable de leur étoile, soit de façon permanente, soit de façon périodique en raison de leur excentricité. L’intérêt de résider dans la zone habitable ne concerne pas directement ces planètes mais leurs hypothétiques satellites. Dans le Système Solaire, toutes les planètes géantes sont dotées d’un système de satellites, et les satellites y sont d’autant plus gros que la planète est massive. On peut donc raisonnablement espérer trouver des satellites de masse importante, et peut-être habitables, autour de certaines de ces exoplanètes. Figure de D. Williams, d’après Williams et Pollard (2002) traduite en Français par F. Selsis.

.

4. Influence des planètes géantes sur l’habitabilité des planètes telluriques

.

A partir du moment où Jupiter s’est formé, dans les 10 premiers millions d’années du Système Solaire, son influence sur la formation et l’évolution de la Terre et des autres planètes telluriques a été fondamentale. Tout d’abord, en perturbant les orbites des embryons planétaires, la planète géante a accéléré la formation des planètes telluriques. On estime que la Terre a atteint sa masse actuelle en moins de 60 millions d’années, ce qui est en accord avec les modèles de formation incluant Jupiter. Ces mêmes modèles, sans Jupiter cette fois, donnent des temps de formation plus proches de 200 millions d’années et aboutissent à une population de planètes telluriques différentes : des planètes plus petites (d’une taille comparable à celle de Mars) et plus nombreuses (Raymond et al., 2004). Or il est évident que la taille d’une planète détermine aussi son habitabilité par sa capacité à retenir une atmosphère dense, et à maintenir une tectonique active grâce à son flux de chaleur interne. La petite taille de Mars et l’absence de planète entre 1.5 UA et l’orbite de Jupiter sont vraisemblablement dues à l’influence gravitationnelle de Jupiter.

Une question que l’on se pose actuellement concerne le rôle joué par Jupiter et les planètes géantes en général sur la quantité d’eau présente sur les planètes de type terrestre (Morbidelli et Benest, 2001). Si la Terre n’avait accrété que des roches formées au niveau de son orbite, son réservoir d’eau serait quasiment inexistant. Du matériel formé plus loin du Soleil et contenant de l’eau, soit sous la forme de minéraux hydratés (au-delà de 2.6 UA) ou de glaces (au-delà de 4 UA environ) a donc participé à la formation de la Terre. Deux hypothèses dominent pour expliquer ce « mélange » : soit l’eau a été apportée de façon relativement continue en fin d’accrétion par un bombardement astéroïdal, soit un ou plusieurs embryons planétaires (d’une taille comprise entre celle de la Lune et celle de Mars) ont participé à l’accrétion de la Terre. Si le second scénario est correct, l’apport de l’eau serait lié à des évènements ponctuels et stochastiques et la quantité d’eau dans une planète tellurique pourrait être extrêmement variable au sein d’un même système planétaire et d’un système à l’autre (Lunine, 2001). Dans les deux hypothèses, le rôle des planètes géantes est fondamental. Raymond et al. (2004) ont simulé la formation de systèmes planétaires internes en postulant une relation entre l’abondance d’eau dans les embryons planétaires et leur distance orbitale de formation et en considérant diverses distributions de planètes géantes. Leurs résultats numériques montrent de façon frappante la diversité d’abondance d’eau obtenue dans les planètes telluriques finalement formées par mélange des embryons, ainsi que l’influence majeure jouée par la masse, l’excentricité et la distance des planètes géantes. Dans leurs simulations, certaines planètes sont « sèches » à l’issue de leur formation ou, à l’inverse, si riches en eau que leur surface est recouverte d’océans de plusieurs dizaines voire centaines de kilomètres. Léger et al. (2004) ont étudié la structure de telles « planètes océans » et ont discuté leur habitabilité. En effet, sans continents émergés, le cycle des carbonates-silicates sur lequel repose le concept de zone habitable est totalement différent, voire inactif. Un excès d’eau pourrait donc empêcher l’habitabilité voire même l’apparition de la vie. (Comment, par exemple, concentrer les briques du vivant en une « soupe prébiotique » dans un océan global ?)

L’existence et la configuration des planètes géantes déterminent aussi l’intensité et l’évolution temporelle du bombardement astéroïdal et cométaire que subissent les planètes telluriques. Dans le cas du Système Solaire, la formation des planètes géantes peut être associée à un bombardement intense des planètes telluriques durant le premier milliard d’années, mais diminuant fortement après -3.8 Ga pour se stabiliser à sa valeur actuelle après -3.5 Ga. On pourrait voir là (d’un point de vue forcément très biaisé) une configuration favorable à l’émergence et au développement du vivant : un fort bombardement précoce permet d’apporter des composés clés de la chimie prébiotique (acides aminés par exemple), mais aussi, comme nous l’avons vu, de l’eau et des composés volatils (carbone, azote, etc…). Par la suite, la diminution du nombre d’impact et la décroissance de la taille des impacteurs autorise le développement du vivant et la colonisation de toutes les niches écologiques. Un système sans planète géante ou avec d’autres configurations (nombre, masses, distances orbitales, excentricités) peut donner lieu à un bombardement intense durant plusieurs milliards d’années avec des conséquences très néfastes pour l’habitabilité (Levison et Agnor, 2003).

De plus, comme nous l’avons déjà dit, la présence d’une planète massive à relativement faible distance orbitale peut empêcher l’existence d’orbites gravitationnellement stables dans la zone habitable (voir figure 2). D’après les observations disponibles actuellement, c’est le cas pour plus de 5% des étoiles de type solaire.

.

5. Discussions

.

Comme on l’a vu, la présence d’une planète dans la ZH n’implique pas que cette planète soit habitable. Il s’agit simplement d’une potentialité. Mars par exemple serait « habitable » actuellement avec une atmosphère de l’ordre de un ou plusieurs bar de CO2, c’est-à-dire au moins 300 fois plus dense que l’atmosphère martienne actuelle. Cela signifie par contre qu’une planète orbitant en dehors ne le serait pas. Cela montre aussi l’importance de la masse de la planète. Celle-ci doit être suffisante, d’une part, pour empêcher l’érosion atmosphérique par les impacts et l’échappement et, d’autre part, pour empêcher un refroidissement interne trop rapide pour permettre le maintien d’une tectonique active et d’un recyclage des composés volatils. Mars était probablement trop petite pour être habitable (en surface).

L’habitabilité considérée dans la définition de la ZH concerne uniquement la surfaceet dépend de la luminosité solaire et de la présence d’une atmosphère. Les interrogations actuelles quant à lapossible présence de vie dans un océan sous la surface gelée d’Europe (satellite de Jupiter) ou dans le sous-sol martien montrent bien que le concept de zone habitable doit être étendu. Des sources d’énergie autres que le rayonnement peuvent maintenir un réservoir d’eau liquide. Dans le cas d’Europe, cette énergie est fournie par la dissipation des forces de marée dues à l’excentricité de son orbite autour de Jupiter. On peut utiliser cet exemple pour définir une zone habitable autour des planètes géantes (Reynolds et al., 1987).

En fait, le concept de zone habitable s’est considérablement élargi à la suite de récentes découvertes d’écosystèmes dans des environnements qualifiés d’extrêmes. Des bactéries lithotrophes, ne nécessitant pas d’énergie lumineuse, peuvent vivre dans de la roche, à grande profondeur, pourvu que celle-ci soit suffisamment poreuse pour permettre à l’eau de s’infiltrer. Dans ce cas, c’est l’énergie géothermique qui rend la roche habitable. La Terre, éjectée hors du Système Solaire, et donc hors de sa zone habitable, conserverait une biosphère dans sa croûte. Toutefois, on n’a aucune idée, à l’heure actuelle, des conditions (peut-être plus restrictives) nécessaires à l’émergence de la vie. Une planète doit d’abord satisfaire ces conditions pour entrer dans la zone d’habitabilité.

.

6. Conclusions et perspectives

.

L’habitabilité est pour l’astronome un concept lié aux méthodes d’observations disponibles. Dans le Système Solaire, l’observation a permis, d’une part, de constater l’absence d’eau liquide permanente à la surface de tous les corps à l’exception de la Terre. D’autres part, elle a fourni des données suffisamment précises pour connaître des éléments de la structure interne des planètes et satellites et ainsi de discuter l’habitabilité interne. Ainsi, la présence d’eau liquide étant fortement suspectée dans le sous-sol martien et sous la glace d’Europe, ces deux sites sont des cibles privilégiées pour la recherche in situ de vie.

En revanche, peu d’éléments observationnels nous permettent pour l’instant d’évaluer l’habitabilité des autres systèmes planétaires puisque la détection d’exoplanètes de type terrestre sera l’un des défis des 10 prochaines années. Les missions CoRoT (CNES, Rouan et al., 1998), Eddington (ESA, Favata et al., 2001) et Kepler (NASA, Borucki et al., 1997), qui devraient détecter l’occultation par leurs planètes d’étoiles lointaines, nous en apprendront plus sur l’abondance statistique d’autres « Terres ». Mais il faudra attendre Darwin et TPF pour observer des planètes telluriques autour d’étoiles proches et parvenir à déterminer leur masse, la composition de leur atmosphère et ainsi discuter leur habitabilité. La connaissance d’exoplanètes telluriques et de leurs éventuelles atmosphères sera une étape importante qui nous permettra de tester nos théories sur la formation des planètes, l’origine de l’eau et des atmosphères.

D’ici là, grâce à l’amélioration des techniques de détection de planètes par vitesse radiale et astrométrie, nous en saurons beaucoup plus sur les exoplanètes géantes et la comparaison des nouveaux systèmes planétaires avec le nôtre nous donnera les premiers éléments pour répondre à la question suivante : le Système Solaire et la Terre, planète habitable, sont-ils des endroits commun dans l’Univers ou sont-ils, au contraire, exceptionnels ?

.

Remerciements

L’auteur tient à remercier James F. Kasting et Darren M. Williams pour avoir aimablement fourni certaines des illustrations de ce chapitre.

.

Références

- Baraffe, I., Chabrier, G., Allard, F. , Hauschildt, P. H., 1998, Evolutionary models for solar metallicity low-mass stars : mass-magnitude relationships and color-magnitude diagrams, Astronomy and Astrophysics 337, 403-412

- Beichman, C. A., Woolf, N. J., et Lindensmith, C. A. (eds.), 1999, The Terrestrial Planet Finder (TPF) : a NASA Origins program to search for habitable planets, JPL Publications

- Borucki, W. J., Koch, D. G., Dunham, E. W., et Jenkins, J. M. : 1997, The Kepler mission : A mission to determine the frequency of inner planets near the habitable zone of a wide range of stars, dans ASP Conf. Ser. 119 : Planets beyond the solar system and the next generation of space missions, p. 153

- Cockell, C. S., 1999, Life on Venus, Plan. & Space Sci. 47, 1487-1501

- Favata, F., Roxburgh, I. W. et Galadi, D., 2001 (eds), Proceedings of the First Eddington Workshop on Stellar Structure and Habitable Planet Finding, ESA SP-485, Noordwijk : ESA Publications Division.

- Forget, F. et Pierrehumbert, R. T., 1997, Warming early Mars with carbon dioxide clouds that scatter infrared radiation, Science 278, 1273

- Forget, F., 1998, Climate and habitability of terrestrial planets around other stars, dans ERCA vol. 3 : From urban air pollution to extra-solar planets, EDP Sciences, 393-407

- Franck, S., Von Bloh, W. Bounama, C., Steffen, M., Schönberner, D., Schellnhuber, H.-J., 2000, Determination of habitable zones in extrasolar planetary systems : Where are Gaia’s sisters ?, JGR 105-E1, 1651-1658

- Gladman, B. J., Burns, J.A., Duncan, M., Lee, P. et Levison, H. F., 1996, The exchange of impact ejecta between terrestrial planets, Science 271, 1387

- Gough, D. O., 1981, Solar interior structure and luminosity variations, Sol. Phys. 74, 21

- Guinan, E. et Ribas, I., 2002, Our changing Sun : The role of solar nuclear evolution and magnetic activity on Earth’s atmosphere and climate, dans ASP Conf. Series, vol. 269

- Hart, M. H., 1979, Habitable zones around main sequence stars, Icarus 37, 351-357

- Hessler, A. M., Lowe, D. R., Jones, R. L., Bird, D. K., 2004, A lower limit for atmospheric carbon dioxide levels 3.2 billion years ago, Nature 428, 736-738

- Holm, N. G. And E. M. Andersson, 1998, in The molecular origins of life, Cambridge Univ. Press, p. 86-99

- Horneck, G., Bucker, H., and Reitz, G. 1994, Long-term survival of bacterial spores in space, Advances in Space Research 14, 41-45

- Joshi, M. M., 2003, Climate model studies of synchronously rotating planets, Astrobiology 3-2, 415

- Joshi, M. M., Haberle, R. M., Reynolds, R. T., 1997, Simulations of the Atmospheres of Synchronously Rotating Terrestrial Planets Orbiting M Dwarfs : Conditions for Atmospheric Collapse and the Implications for Habitability, Icarus 129-2, 450-465

- Kasting, J. F., 1988, Runaway and moist greenhouse atmospheres and the evolution of Earth and Venus, Icarus 74, 472

- Kasting, J. F., Whitmire, D. P., et Reynolds, R. T., 1993, Habitable zones around main sequence, Icarus 101, 108

- Léger, A., Mariotti, J. M., Mennesson, B., Ollivier, M., Puget, J. L., Rouan, D., et Schneider, J., 1996, Could we search for primitive life on extrasolar planets in the near future ? The DARWIN project, Icarus 123, 249

- Levison, H. F., Agnor, C, 2003, The role of giant planets in terrestrial planet formation, The astronomical Journal 125-5, 2692-2713

- Lineweaver, C. H., Fenner, Y., Gibson, B. K., 2004, The Galactic Habitable Zone and the age distribution of complex life in the Milky Way, Science 303, 56-62

- Lunine, J. I., 1999, Earth : Evolution of a habitable world, Cambridge University Press

- Lunine, J. I., 2001, The occurrence of jovian planets and the habitability of planetary systems, Proc. Natl. Acad. Sci. 98, 809-814

- MacKay, C. P., Toon, O. B et Kasting, J. F., 1991, Making Mars habitable, Nature 352, 489

- Mastrapa, R. M. E., Glanzberg, H., Head, J. N., Melosh, H. J., Nicholson, W. L., 2001, Survival of bacteria exposed to extreme accelerations for panspermia, Earth and Planetary Science Letters 189 (1/2), 1-8

- Mischna, M. A., Kasting, J. F., Pavlov, A., Freedman, R., 2000, Influence of carbon dioxide clouds on early martian climate, Icarus 145, 546-554

- Morbidelli, A. et Benest, D., 2001, Evolution primordiale du Système Solaire et origine de l’eau, dans L’environnement de la Terre Primitive, Presses Universitaires de Bordeaux, p. 91

- Napier, W. M.,, 2004, A mechanism for insterstellar panspermia, MNRAS 348-1, 46-51

- Pavlov, A. A., Kasting, J. F., Brown, L. L., Rages, K. A., et Freedman, R., 2000, Greenhouse warming by CH4 in the atmosphere of early Earth, J. Geophys. Res. 105, 11981

- Rasool, S. I. et De Bergh, C., 1970, The runaway greenhouse and accumulation of CO2 in the Venus atmosphere, Nature, 226, 1037

- Raymond, S. N., Quinn, T., Lunine, J. I., Making other Earths : dynamical simulations of terrestrial planet formation and water delivery, Icarus 168-1, 1-17

- Reynolds, R. T., MacKay, C. P. et Kasting, J. F., 1987, Europa, tidally heated oceans, and habitable zones around giant planets, Adv. Space Res 7, 125

- Rosenqvist, J. et Chassefiere, E., 1995, Inorganic chemistry of O2 in a dense primitive atmosphere, Planet. Space Sci. 43, 3

- Rouan, D., Baglin, A., Copet, E., Schneider, J., Barge, P., Deleuil, M., Vuillemin, A., et Léger, A., 1998, The exosolar planets program of the COROT satellite, Earth, Moon, Planets 81, 79

- Rye, R., Kuo, P. H., et Holland, H., 1995, Atmospheric carbon dioxide concentrations before 2.2 billions years ago, Nature, 378, 603

- Sartoretti, P. et Schneider J., 1999, On the detection of satellites of extrasolar planets with the method of transits, A&AS, 134, 553-560

- Schneider, J., 2002, L’Encyclopédie des Planètes Extrasolaires, http://www.obspm.fr/encycl/f-encycl.html

- Selsis, F., 2000, Evolution physico-chimique des atmosphères de planètes telluriques. Thèse de doctorat.

- Selsis, F., 2002, Occurrence and detectability of O2-rich atmosphere in circumstellar “habitable zones”, dans ASP Conf. Series, vol. 269

- Selsis, F., Léger, A. et Ollivier, M., Signatures spectroscopiques de vie sur les exoplanètes. Les missions Darwin et TPF, 2003, dans L’origine de la vie sur Terre et dans l’Univers Tomme 2, Pressses Universitaires de Bordeaux, à paraître

- Sleep, N. H. et Zahnle, K.,2001, Carbon dioxide cycling and implications for climate on ancient Earth, J. Geophys. Res. 106, 1373

- Volonte, S., Laurance, R., Whitcomb, G., Karlsson, A., Fridlund, M., Ollivier, M., Gondoin, P., Guideroni, B., Granato, G. L., Amils, R., et Smith, M. 2000, Darwin : the Infrared space interferometer,Technical report, ESA

- Walker, J. C. G., Hays, P. B., et Kasting, J. F., 1981, A negative feedback mechanism for the long-term stabilization of Earth’s surface temperature, J. Geophys. Res. 86, 9776

- Williams, D. M., Kasting, J. F. et Wade, R. A., 1997, Habitable moons around extrasolar giant planets, Nature 385, 234-236

- Williams, D. M. and Pollard, D., 2002, Earth-like planets on eccentric orbits : Excursions beyond the Habitable zone, Inter. J. Astrobio 1(1), 61-69

_______________________________

L’auteur, Franck Selsis, est chargé de recherche au Centre de Recherche Astronomique de Lyon.

.

Excellent article qui fait rêver…

Combien de planètes dans la zone habitable, dans la Voie Lactée ? 5%, 10% ?

La notion de zone habitable peut paraître absurde puisqu’elle ne fait que lister les conditions qui ont permis l’apparition de la vie sur Terre. Cela voudrait dire que l’eau liquide se tient dans un mouchoir de poche qui dépend de la distance au Soleil.Oui, car trop près, on a de la vapeur d’eau, à la bonne distance, de l’eau et plus loin de la glace.

Dans le système solaire, les astrobiologistes se focalisent sur des satellites de planètes géantes comme Titan, Europe ou Encelade. Les forces de marée produisent des déformations de l’intérieur des corps en présence et qui réchauffent l’intérieur de ces corps.Pourquoi ne pas établir une zone habitable qui tienne compte de ces forces-là ?

Europe, le satellite glacé de Jupiter qui cache probablement sous sa banquise un immense océan, se trouve bien au-delà de la zone habitable ; pourtant c’est l’une des cibles privilégiées par les astrobiologistes…

Ce n’est pas parce qu’une planète est située dans la zone habitable, qu’elle est peut-être habitée. La notion de zone habitable n’est-elle pas trop réducteur comme ceux qui annoncent l’équation magique et quasi-universelle : eau + carbone = vie ? Mais peut-on faire autrement ? L’eau ne peut apparaître et se développer à partir d’un solvant, l’eau liquide, et d’un atome, le carbone, le seul capable, du fait de sa capacité et de sa faculté de liaisons chimiques avec les autres atomes, de fabriquer les molécules complexes (lipides, sucres, protéines, acides nucléiques..) à la base de la vie.

Alors, l’équation: eau + carbone = vie est vraie sur Terre mais dans l’espace ? Probablement pour une raison qui peut paraître trop simple aux yeux de certains. La molécule d’eau et les composés carbonés sont des éléments présents en très grande quantités dans tout l’Univers, donc notre forme de vie serait banale, non ? Passionnant !

Domisse

(didier.salakis@orange.fr)