Par John Stewart

A l’heure actuelle, il n’existe pas encore de consensus au sujet de la définition même de la vie. John Stewart [1], Biologiste, chercheur à l’Université de Technologie de Compiègne, apporte un éclairage et des éléments de reflexion sur ce sujet au travers du concept d’autopoïèse.

1. Introduction.

L’exobiologie pose la question de la possibilité, et de l’éventuelle réalité, de la vie ailleurs que sur la planète Terre. Pour le biologiste, cela pose la question de ce qu’est la vie, non seulement comme elle est (avec une dose difficilement estimable de contingences et de particularités), mais en général comme elle pourrait être [2]. Pour être en mesure de donner une réponse scientifique à ces questions, il est essentiel de disposer d’une bonne définition théorique de ce qu’est la vie. Cette nécessité se pose en amont du travail empirique (qui est bien entendu tout aussi essentiel pour la scientificité) ; en effet, si l’on cherche quelquechose on a tout intérêt à bien savoir ce que c’est que l’on recherche. Le but de ce texte est de présenter la théorie de l’autopoïèse, initialement élaborée par deux biologistes chiliens : Humberto Maturana et Francisco Varela. Pour éviter les malentendus, je précise d’emblée que je ne considère pas que cette théorie soit parfaite – Varela lui-même disait qu’il s’agit d’une esquisse, d’une ébauche de notion plutôt que d’une théorie pleinement aboutie. Il s’agit donc de discuter de cette théorie, d’identifier ses faiblesses et limitations afin de les surmonter. Néanmoins, je considère qu’elle constitue une référence incontournable.

2. L’autopoïèse

Depuis son plus jeune age, Maturana s’est posé inlassablement la question : quelle est la caractéristique essentielle des organismes vivants ? Que doit être un organisme vivant pour qu’il puisse mourir ? L’approche habituelle à ce genre de question consiste à partir d’une définition de sens commun – de considérer qu’au fond on sait déjà suffisamment ce qu’est un organisme vivant, assez en tout cas pour dire sans hésitation qu’un chien est vivant alors qu’une pierre ne l’est pas – et d’examiner « empiriquement » les propriétés communes à tous les entités ainsi catégorisées comme « vivantes ». Mais cette approche ne suffit pas. Maturana (1980) raconte comment, pendant de longues années au début de sa quête (et notamment en essayant de répondre aux questions de ses étudiants), il était obligé d’accepter que l’on pouvait reconnaître des systèmes vivants quand on les rencontrait, mais que l’on ne pouvait pas encore dire ce qu’ils étaient. Je le cite :

« Je pouvais énumérer des traits des systèmes vivants, tels que la reproduction, l’hérédité, l’irritabilité, la croissance, et ainsi de suite ; mais jusqu’où devait-on continuer la liste ? Comment pourrait-on savoir si elle était complète ? Afin de savoir quand la liste serait complète il me fallait savoir ce qu’était un organisme vivant, ce qui me ramenait à la même question qui avait motivé l’élaboration de la liste. Je pourrais parler de l’adaptation et de l’évolution, du développement et de la différenciation, et montrer comment tous ces phénomènes étaient interconnectés par le phénomène de la sélection naturelle ; mais la question « Quel est le trait invariant des systèmes vivants autour duquel la sélection naturelle opère ? » restait sans réponse. Chacune de ces tentatives me ramenait au point de départ ».

On dirait Alice au Pays des Merveilles, cherchant à atteindre le sommet de la colline mais se retrouvant à chaque fois en train de rentrer dans la maison ! On peut rajouter que si la voie de « la liste » ne peut aboutir, l’approfondissement d’un seul élément sur la liste rencontre le même problème. Prenons, par exemple, le premier trait sur la liste de Maturana (et pas seulement de lui) : la reproduction. Première objection : les mules (par exemple) ne se reproduisent pas, mais est-ce que cela veut dire qu’elles ne sont pas vivantes ? Mais cette objection n’est pas très grave ; après tout, « c’est l’exception qui confirme la règle » et les organismes vivants qui ne se reproduisent pas sont bien des exceptions. Bien plus profonde est la même objection que celle qui invalide l’approche par une liste : si on ne sait pas déjà ce qu’est un organisme vivant, le fait que c’est une entité qui « se reproduit » ne nous renseigne pas davantage. Par exemple, dans certaines conditions des cristaux – et aujourd’hui, après l’épidémie de la maladie des vaches folles, les prions – se « reproduisent » ; s’ensuit-il vraiment qu’ils sont « vivants » ?

A la suite de ces longues interrogations, Maturana s’est rendu compte qu’il fallait changer radicalement d’approche. Cependant, à la différence d’Alice, la réponse n’était pas immédiate. C’est petit à petit qu’il était amené à penser qu’il fallait caractériser des systèmes vivants non pas par référence à leur environnement ou leur contexte, mais par rapport à eux-mêmes en tant qu’entités autonomes. En 1969 il parlait pour la première fois de systèmes vivants en disant qu’ils étaient constitués en tant qu’entités par la circularité des processus de production de leurs propres composants. En effet, une fois qu’on y pense, cette idée possède une évidence intuitive. Si on demande : qu’est-ce qui fabrique un organisme vivant, il est clair que c’est …. l’organisme lui-même. Que ce soit un animal, une plante ou un micro-organisme, les tissus et les organes sont le résultat d’un processus dynamique permanent de production ; les molécules qui les composent se renouvellent continuellement. Et cela n’est vrai que pour des êtres vivants ; toute machine fabriquée par des êtres humains, par exemple – que ce soit une usine entière, une machine-outil ou autre – produit autre chose qu’elle-même, et en même temps elle est elle-même produite par autre chose qu’elle-même. Cette circularité « auto-référentielle » semble donc bien être une caractéristique essentielle des organismes vivants. En collaboration avec Francisco Varela, cherchant une formulation plus adéquate de la notion de « organisation circulaire », Maturana a inventé le mot « autopoïèse », du grec autos (soi) et poiein (produire). La définition canonique est la suivante (Varela 1989) :

« Un système autopoiétique est organisé comme un réseau de processus de production de composants qui (a) régénèrent continuellement par leurs transformations et leurs interactions le réseau qui les a produits, et qui (b) constituent le système en tant qu’unité concrète dans l’espace où il existe, en spécifiant le domaine topologique où il se réalise comme réseau. Il s’ensuit qu’une machine autopoiétique engendre et spécifie continuellement sa propre organisation. Elle accomplit ce processus incessant de remplacement de ses composants, parce qu’elle est continuellement soumise à des perturbations externes, et constamment forcée de compenser ces perturbations. Ainsi, une machine autopoiétique est un système … à relations stables dont l’invariant fondamental est sa propre organisation (le réseau de relations qui la définit). »

Il est important de noter qu’il s’agit ici d’autre chose que les concepts (relativement habituels et mieux outillés mathématiquement) de l’homéostasie et d’un attracteur dans un système dynamique non-linéaire. Le concept de l’autopïèse renvoie non pas à un état d’un système dynamique dont l’existence est établie par ailleurs ; il y va de l’organisation du système et, in fine, de son existence même.

3. L’automate de tessélation

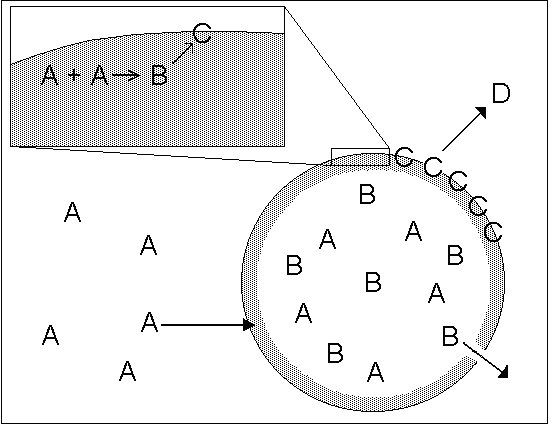

Le concept de l’autopoïèse est tellement fondamental qu’il est utile de l’illustrer par un exemple, afin de le rendre moins abstrait. Varela a proposé ce qu’il considère comme un « modèle minimal » de l’autopoièse, que l’on peut simuler sur un ordinateur. Nous le présentons ici dans une forme légèrement modifiée (Bourgine & Stewart 2004), qui évite certaines complications attachées à la version originale (McMullin & Varela 1997). Ce petit automate est illustrée dans la Figure 1 ci-dessous. On le définit de la façon suivante :

a) L’automate comporte une membrane M ; cette membrane est fermée sur elle-même, de sorte qu’elle délimite un espace intra-cellulaire. Cette membrane est formée de composants C, assemblés pour former une surface 2-dimensionnelle (l’automate que l’on considère ici est 3-dimensionnel).

.

b) Les composants C qui sont dans la membrane se désintègrent spontanément, pour former un produit D : C->D. En termes mathématiques, la vitesse de cette réaction dépend d’un paramètre kp qui correspond au taux de désintégration spontanée par unité de surface de la membrane. Le produit D ne s’intègre pas dans la membrane : il s’échappe vers l’environnement extra-cellulaire, laissant derrière lui un trou dans la membrane (ou bien, si le composant C qui vient de se désintégrer était déjà au bord d’un trou, ce trou s’agrandit).

c) Les composants B sont formés par une réaction entre deux molécules du substrat A : A+A->B. Cette réaction est catalysée par la surface intérieure de la membrane ; en termes mathématiques, la vitesse de cette réaction dépend d’un paramètre ks qui correspond à l’efficacité de la catalyse.

d) Le substrat A est librement disponible dans le milieu extérieur, avec une concentration fixe a0. A diffuse librement à travers la membrane ; puisque la concentration de A à l’intérieur de la membrane est diminuée par la réaction chimique A+A->B, il y a un flux net de A vers l’intérieur.

e) La membrane est imperméable aux composants B, qui s’accumulent par conséquent dans l’espace intracellulaire. Deux composants B ne se combinent pas ; mais si un composant B rencontre le bord d’un trou dans la membrane, il s’attache à la surface et devient un composant C qui répare le trou – complètement si le trou était du à la désintégration d’un seul composant C, partiellement si le trou est plus grand. Toutefois, si le trou est plus grand qu’un composant C, il y a une probabilité finie que le composant B passera par le trou sans s’attacher aux bords. Cette probabilité augmente avec la taille du trou. Si un composant B passe effectivement par un trou, il est perdu vers le milieu extérieur.

Le comportement de cet automate peut être simulé directement, comme cela a été fait notamment par Varela (1989) et McMullin (1997). Mais on peut aussi décrire ce comportement mathématiquement [3], ce qui permet d’obtenir une expression pour les relations entre les trois paramètres kp, ks et a0 qui permettent d’obtenir l’équilibre. Qualitativement, on comprend que ks et a0 (qui contrôlent le processus de réparation des trous) doivent être suffisamment grands par rapport à kp (qui contrôle la formation des trous). Si c’est le cas, l’automate peut continuer de « vivre » indéfiniment (et même de survivre à des perturbations extérieures qui provoqueraient la formation de trous supplémentaires). Par contre, si ks et a0 ne sont pas suffisamment grands par rapport à kp, la dynamique ne parvient plus à compenser la formation des trous. Il n’est pas difficile d’imaginer la suite. Certains des trous ne sont plus réparés à temps ; ceci accélère les pertes de B, ce qui rend encore plus difficile de réparer les trous qui s’agrandissent encore. Le système court à sa perte, et à son effondrement en tant que système autopoiétique ; autrement dit, il « meurt ».

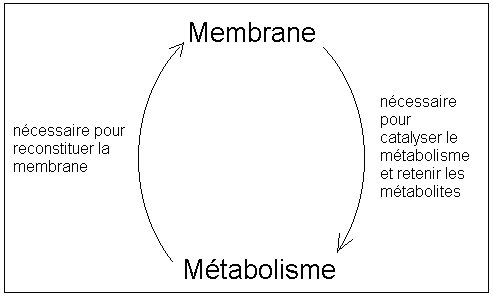

Il convient de souligner le rôle fondamental de la membrane qui confine les interactions ayant lieu dans l’espace intracellulaire. Ces interactions reconstituent les composants et le réseau des processus qui les produit, en accord avec la définition de l’autopoïèse donnée ci-dessus. Mais avant tout, ces interactions rendent possible la réparation de la membrane elle-même, et le maintien de la propriété vitale de sémi-perméabilité à A mais non à B. Autrement dit, l’organisation du système est définie par la relation circulaire qui existe entre la membrane et le « métabolisme » :

.

Figure 3. La relation circulaire entre le métabolisme et les gènes.

.

Ainsi, les gènes doivent d’une part être produits, réparés et re-produits par le métabolisme ; et d’autre part, les gènes doivent avoir une influence en retour sur le métabolisme, de sorte qu’une différence génétique soit la cause d’une différence dans le fonctionnement métabolique. L’existence d’un système génétique est, très probablement, décisive pour la possibilité d’une évolution et, surtout, pour la création de la nouveauté – un aspect du vivant qui est assez mal abordé par la théorie élémentaire de l’autopoïèse et qui représente l’un de ses points faibles (ce n’est pas le seul). Cette question de la relation entre des gènes et des organismes est donc d’une grande importance ; mais elle est souvent mal comprise à l’heure actuelle où le mode du « tout génétique » laisse entendre que des gènes pourraient fabriquer, à eux tout seuls, des organismes.

Bibliographie

Bourgine P. & Stewart J. (2004). Autopoiesis and Cognition. Artificial Life 10 327-345. Cairns-Smith A.G. (1985). Seven clues to the origin of life. Cambridge University Press, Cambridge.

McMullin B. & Varela F . (1997). Rediscovering computational autopoiesis. In : Husbands P, Harley J (Eds), Proceedings of the 4th ECAL. MIT Press, Cambridge.

Maturana H. & Varela F.J. (1980). Autopoiesis and cognition : the realization of the living. Reidel, Boston.

Stewart J. (2004). La vie existe-t-elle ? Réconcilier génétique et biologie. Vuibert, Paris.

Thomas R. (1998). Laws for the dynamics of regulatory networks. Int.J.Dev.Biol. 42, 479-485.

Varela F.J. (1989). Autonomie et connaissance : essai sur le vivant. Ed du Seuil, Paris.

_______________________________

[1] John Stewart est Chargé de Recherche au CNRS. Formé initialement à la physique et la génétique, et ayant passé par la sociologie de la science, il s’intéresse depuis 1986 à l’épistémologie conjointe des sciences cognitives et de la biologie. A ce titre, il s’intéresse tout particulièrement à la théorie de l’autopoïèse. Au sein du groupe Suppléance Perceptive, son domaine de prédilection est la modélisation et l’analyse des données.

CNRS, Responsable Network of Excellence « Enactive Interfaces », COSTECH, Département Technologie et Sciences de l’Homme, Centre Pierre Guillaumat – Compiègne – France.

[2] La phrase est de Chris Langton, l’un des fondateurs du champ de la « Vie Artificielle ».

[3] Techniquement, il faut d’abord établir des équations différentielles partielles et spatialisées portant sur a(x,t) et b(x,t), c’est à dire les concentrations de A et de B à chaque point du volume à l’intérieur de la membrane (Bourgine & Stewart 2004). Cela permet de décrire mathématiquement l’état d’équilibre dynamique, où ∂a/∂t = ∂b/∂t = 0 ; et ensuite, par intégration sur la totalité du volume intérieur, d’obtenir des équations ordinaires qui se rapportent à la condition d’équilibre. Il faut d’abord modéliser le processus de formation des trous, pour définir la fréquence des trous de chaque dimension ; cela permet de calculer les pertes de B par les trous, et par conséquent de définir les relations entre les trois paramètres kp, ks et a0 qui permettent d’obtenir l’équilibre.

[4] Il s’agit d’un résultat assez général de la cybernétique, selon lequel une rétro-action positive donne lieu à une bistabilité. Ce résultat est thématisé par les travaux de René Thomas (1998).

[5] D’un point de vue technique, c’est encore la membrane qui rend possible l’opération d’intégration des équations différentielles spatialisées, et par conséquent d’obtenir une formulation mathématique de la relation entre les paramètres qui est nécessaire à l’équilibre. C’est parce que la membrane permet au système de contrôler ses propres conditions aux bord, que la re-modélisation du système en tant que système dynamique déterminé par son état est rendu possible.

[6] Cela pose évidemment la grande question de l’origine de la vie. La théorie de l’autopoïèse est très pertinente pour cette question, mais je ne peux pas y entrer ici.

[7] D’après leur nom, les bactéries les plus primitives seraient les « archéobactéries » ; mais des recherches récentes indiquent que les archéobactéries sont apparues plus récemment que les bactéries. Cela n’affecte pas l’argument, car archéobactéries et bactéries possèdent toutes les deux des gènes.

[8] La définition « moderne » du gène, directement en termes de l’ADN, ne fait qu’accentuer le divorce entre génétique et biologie (Stewart 2004).

Bonjour M.Stewart,

je suis étudiant en 2ème année de classe prépa dans la filière Physique-Chimie, et m’intéresse à la biologie. Plus précisément, la limite entre le vivant et le non-vivant, entre la biologie et la chimie telle que je l’étudie actuellement, me passione.

Votre article m’a particulièrement interessé, et j’aimerais savoir s’il existait des cas concrets et déjà étudiés où, dans la nature, on avait trouvé des systèmes pouvant être décrits par le modèle de l’automate de tesselation. C’est-à-dire, a-t-on déjà trouvé un cas réel où les entités A B C et D jouant un rôle dans l’existence de l’automate, sont remplacées par des molécules chimiques ?

Les microsphères de Sidney Fox, par exemple, semblent parvenir à s’approcher du système vivant que vous décrivez (du moins dans la forme), mais les enveloppes phospholipidiques (les entités C) sont étanches. Sans doute ne se désintègrent-elles pas en une D, etc… Bref, il semble que cette synthèse en laboratoire ne parvienne pas à mettre en place une « circularisation » nécessaire à la vie. Est-on déjà parvenu à mettre en place cette circularité membrane-métabolisme ?

Merci d’avoir publié cet article de vulgarisation, à bientôt j’espère

Frédéric Poitevin

La difficulté rencontrée par de nombreux biologistes à définir la vie n’est pas liée à la « nature profonde » de la vie mais à la façon dont ils envisagent implicitement les définitions. Ils se situent constamment au niveau ’verbal’ sans jamais essayer de passer au niveau du ’réel’, définitivement non verbal. Ils commettent ainsi ce que la Sémantique Générale dénomme une « confusion des niveaux d’abstractions ». Un mathématicien d’origine polonaise, Alfred Korzybski, a apporté une réponse magistrale à ce problème dans son ouvrage intitulé « Science and Sanity » publié en 1933 (1ère édition – Institute of General Semantics USA). Il introduit la notion de « définition extensionelle » qui permet d’éviter la « toutité », et définit, entre autres, de manière ouverte et efficace la définition de toute vie passée présente ou à venir. Je suis personnellement un vieux médecin (60 ans) chercheur en écologie moléculaire et en microbiologie de l’environnement et je m’intéresse beaucoup à l’exobiologie et à l’antébiologie. J’ai découvert trop tardivement Korzybski et sa contribution scientifique majeure, qui concerne les liens entre l’Univers réel « extérieur » et la représentation mentale « intérieure », très incomplète, que nous en avons. C’est la raison qui me pousse à conseiller la lecture de son bouquin à tous les jeunes scientifiques (<40 ans).

Société Européenne de Sémantique Générale : http://www.exobio.cnrs.fr/www.esgs.org/fr/gs.htm